高校キャリア教育・進路指導の問題点とは?【2020年版】

この記事では、高校におけるキャリア教育や進路指導の問題点について、①データ、②原因、③対応策(先生向け+高校生向け)の3本立てでお話します。

日本のキャリア教育に課題を感じている方は必見です。この記事を見て問題点を明確にし、対応策を考えていきましょう。

3つのデータから見る高校キャリア教育の課題

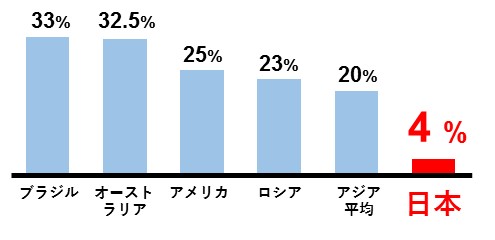

データ1.世界的に見ても極端に低い職業意識

1つ目のデータは『高校生までに進路を決めた大卒生の割合』を示した国際比較データです。

将来のこととか良く分からないけど…とりあえず大学行くか!

・・・って高校生多くないですか?このデータは日本の「とりあえず大学に行く問題」をはっきりと表していますね。

世界の人達は高校生の段階でもそれなりに職業を決めていますが、日本では4%という極端な低さ!

ほとんどの日本の高校生は、職業を決めることなく大学へ進学しているということになります。

理由としては、

- 日本の学校が閉ざされた空間で社会との接点を持ちにくい

- 職業意識(キャリア観)の形成よりも、大学進学対策が優先されている

などの理由が考えられそうですね。

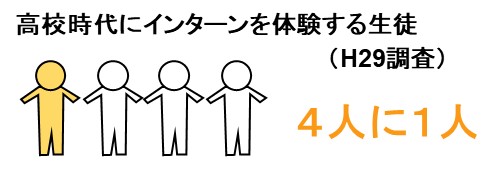

データ2.職業体験はたったの○人に1人?

2つ目のデータは、高校生がどれだけ職業体験(インターンシップ)を経験しているかを表したものです。

なんと全高校生のたったの26%。4人に1人しか職業体験ができていません。

深刻なのは大多数を占める普通高校の生徒で、その割合は16%、6人に1人という低さです。

(※工業高校などの実業高校では60%〜90%程度の体験率)

つまり、日本の高校生の多くは職業体験をすることなく、3年間閉ざされた学校の中で生きているんですね…

学校の勉強も確かに大事だと思います。しかし、極端に隔離された学校で生きることで、本当に子供達は幸せになるのでしょうか?

ちなみに、不思議なことに、年齢の低い中学校の方が職業体験の実施率が高いんですね。歪んでるなぁ…(※公立中学校の実施率は99%)

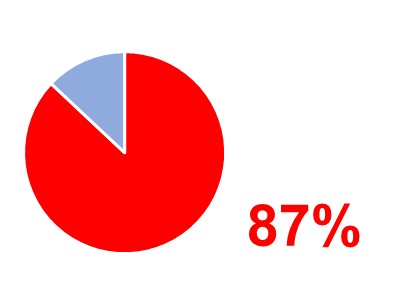

データ3.現場の先生も分かってはいるけれど…

3つ目のデータは「高校キャリア教育に課題を感じている先生の割合」です。

(リクルート2016 高校の進路指導・キャリア教育に関する調査)

実に現場の9割近くの先生が危機感を抱いています。まぁ、実際はいろいろありますよね(笑)

実際にどんな悩みがあるのか、筆者が各高校にヒアリングした内容を一部紹介してみます。

- 生徒のほぼ全員が進学者で、就職の話をする時間がない(静岡県K高校)

- 大学合格という生徒・保護者のニーズに応えるため、キャリア教育はどうしても後手に回る(東京都A高校)

- 入学してすぐに文理選択を迫られ、ゆっくり考える時間がない(埼玉県S高校)

- 授業改革・大学入試改革などに追われて時間がない(埼玉県M高校)

- 進路は学年主体で行っており、組織的な進路指導ができていない(静岡県S高校)

「分かってはいるんだけどなかなかできない…」というのが本音でしょうか?

ここまで3つのデータを用いて高校キャリア教育の課題を見てきました。

次は「なぜできないか?(原因)」という視点で深掘りしていきましょう。

キャリア教育が疎かになる原因ベスト3

日本の高校キャリア教育はなぜここまで酷い状態なのでしょうか?

以下の調査結果を元に、主な理由を3つにまとめてみました。 【参考文献:リクルート2016高校の進路指導・キャリア教育に関する調査】

第1位:先生が忙し過ぎる

忙しくて時間がないよ~!(泣)

はい、これが一番の問題です。「日本の先生は世界一忙しい!」と言われますからね。

以下の記事では、「7つの習慣」の「時間管理マトリックス」を用いて、なぜキャリア教育が後回しになるかを解説しています。

第2位:先生の認識不足・知識不足

第2位が、先生の認識不足や知識不足です。

キャリア教育?それよりもっとやることあるでしょ!

キャリア教育ってどうやっていいか分からないよ~

こんな感じで、そもそもキャリア教育を軽視していたり、やり方が分からなかったり…皆さんの学校にもあるのではないでしょうか?

リクルートの調査では、現場から厳しい声がたくさん上がっています。例えば、

- キャリア教育の本質や必要性を理解していない教員が多い

- 教員が古い価値観や過去のやり方から変わろうとしない

などです。

高校教師時代の筆者の体験ですが、残念ながら先生の中には「面倒だ」とか「キャリア教育は大学でやればいい」と一点張りで、聞く耳を持たない人もいました。(特にご年配の先生方…)

また、これは過去の自分自身に向けて言いたいことですが、高校の先生はキャリアに関してはやはり知識・力不足です。

先生の意識や知識・指導力も大きな問題といえますね。

第3位:進学に偏りすぎ

これも大きな理由です。高校生の上級学校への進学率は実に8割以上。高卒就職は1〜2割ほどです。

就職支援よりも進学支援が優先されてしまうのは、仕方のない面もあります。

ですが、自分のキャリアを考えるからこそ上級学校への進学があるんですよね。社会で何が起きているか?キャリアをどう掴むか?それを無視して進路を考えることはできません。

進学を目指しているからと言ってキャリア教育を軽視していいわけではないのです。

先生が「現場で」できる3つの対策

キャリア教育を根本から変えるには、国や文部科学省がシステムそのものをごっそり変える必要があるかもしれません。

ですが、現場の先生にとってそんなことを期待していても何も始まりません。

『現場でできる』対応策は何があるでしょうか?ここからは完全に筆者の主観で申し訳ありませんが、3つのアクションプランを紹介していきます。

プラン1:外部の力に頼る

一番簡単な方法が、外部に頼ること。外注(アウトソーシング)しましょう。

「餅は餅屋へ」という諺があるように、キャリアのことはキャリアの専門家へ。上手く活用すると大変効果的です。

(学校の先生は何でも自分達でやろうとする真面目で努力家な傾向があります。アウトソーシングの視点を持ちましょう)

大手教育業界、地域の企業、NPO法人、OB・OGなど…頼れる人はきっとたくさんいるはずです。これを活用しない手はないでしょう。

プラン2:先生自身の意識やスキルを上げる

「内部の力=先生自身の意識やスキル」を上げるという考えです。

教師という仕事は生徒の人生にとても深く関わる職業ですので、キャリアに関する知識や態度を身に着けることはとても大切です。

実際に筆者がやったことを紹介します。

- キャリアに関する本を読む(150冊くらい)

- 就職・転職・人材市場・労働法などの学習

- 自分自身が転職を経験

- キャリアカウンセリングのスキル取得・向上

- 国家資格キャリアコンサルタント合格

- 進路アドバイザー検定合格

- キャリアに関する講習・研究会などへの参加

- 外部の人との交流

一番のオススメは「本を読むこと」です。これはオススメと言うより必須です(笑)

もし、もっと情熱的に「キャリアに関するスキルアップしたい!」という先生がいれば国家資格キャリアコンサルタントの資格取得をオススメします。

金銭的・時間的な負担はありますが、①知識の習得、②カウンセリングマインドの習得、③人脈が増え成長できるなどの利点も大きいです。

プラン3:働き方改革を進める

3つ目のプランは働き方改革を進め、時間と余裕を作ることです。教員が忙しいことが一番の理由ですからね。

先生方、机の上、散らかってませんか?退勤時、私のデスクの上には本や書類は一枚もありませんよ。

働き方改革と言うと「国」「教育委員会」「学校組織」が改革すべきこともたくさんあります。でも、まずは自分を変えましょう。机、きれいにしましょう(笑)

時間を作る工夫はいくらでもあるはずです。PCスキルを上げる、可能な限り電子化する、会議時間を短くする工夫をしまくる…とか。

先生方一人一人の時間的余裕と意識の変化が、もしかしたらキャリア教育にとって一番大切なことかもしれませんね。

高校生へ:キャリアの勉強を始めよう

キャリアに関心を持ったら、まず行動することが大切です。

自分のキャリアは自分でデザインする時代です。そのためには、正しい知識が必要だと私は考えています。

高校生の皆さん、キャリアの勉強、始めてみませんか?

オススメは、「新時代のキャリア戦略を知ること」。そして現在の高校教育では間違いばかりの「職業選択理論」を知ることです。

まとめ

本記事では、高校キャリア教育の問題点について、①データ、②原因、③対策(先生向けと高校生向け)の3本立てで話をしてきました。

高校キャリア教育の問題点 まとめ

- 高校生の職業意識は世界的に見ても異常に低い

- 職業体験は4人中たった1人だけ

- 現場の先生も課題を感じている

- 原因 ①忙しい、②認識・知識不足、③進学への偏り

- 先生ができる対策 ①外部に頼る、②先生のスキルを上げる、③働き方改革を進める

- 高校生ができる対策 キャリアの勉強を始める

以上です。他の記事も是非ご覧くださいね。